頂刊視角:Science、Nature 權威解讀體積光固化技術大匯總

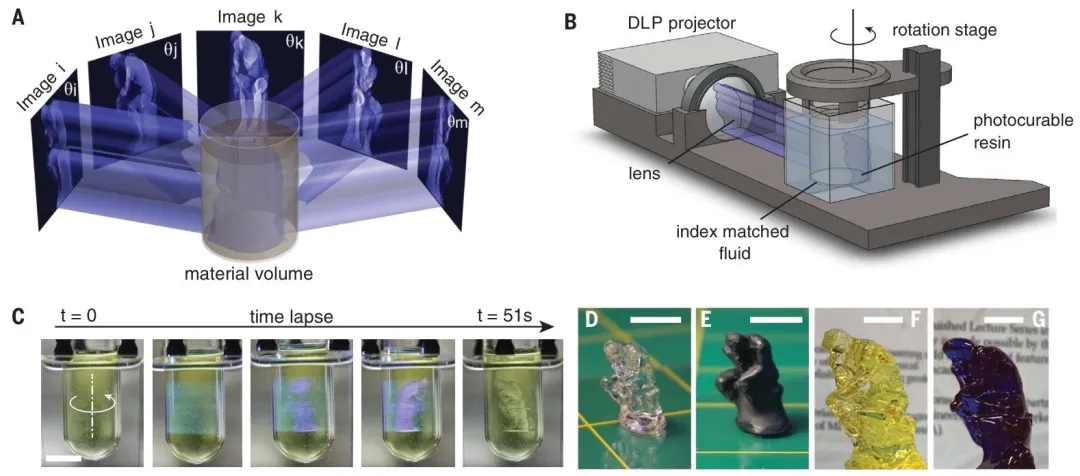

體積光固化打印技術是 3D 打印領域的前沿技術,它基于獨特的光固化原理,突破了傳統逐層打印的局限。在該技術中,光固化材料(如光敏樹脂等)被放置在特定的容器內,通過對三維物體的斷層層析二維照片進行全息重構,然后按不同角度對全息重構體進行立體切片,再通過背投技術將這些動態的切片按時間順序投影至旋轉的打印瓶中,并完全穿透打印瓶中的光敏材料。這種方式使得打印瓶中的光固化生物墨水以及細胞能從所有方向上同時形成三維物體,實現無接觸、超快速的體積式打印。

與傳統的逐層式打印技術相比,體積光固化打印技術優勢顯著。打印效率上,它極大縮短了成型時間,厘米級尺寸的三維(活性)結構僅需 10 到 120 秒就可打印完成 ,而傳統逐層打印構建同樣尺寸結構往往需要數小時甚至更久。以打印復雜的類器官模型為例,傳統方法可能需要數小時逐層堆疊,而體積光固化打印能在短短幾十秒內完成。在打印精度與質量方面,它可實現高精度打印,打印分辨率可達 50 微米,且打印物體表面光滑,真實模擬器官表面結構等精細特征,同時避免了逐層打印中層與層之間可能出現的結合不牢等問題,提升了整體結構強度與穩定性。

一、《Science》:斷層重建式體積增材制造(CAL)— 使用光敏材料和動態光圖案

來自加州大學伯克利分校機械工程系的Hayden K. Taylor教授團隊開發了一種計算軸向光刻(CAL)技術,通過對光固化材料旋轉體進行動態光圖案照射,實現三維物體內所有點的同步打印。相關研究成果以題為“Volumetric additive manufacturing via tomographic reconstruction”發表在《Science》上。

增材制造有望帶來巨大的幾何自由度,以及為實現復雜功能而組合材料的潛力。但增材制造過程的速度、幾何形狀和表面質量方面的限制,都與它們對材料分層的依賴有關。而研究團隊通過用動態變化的光圖案照亮旋轉的光敏材料體積,實現了三維物體內所有點的同時打印。在工程丙烯酸酯聚合物中,團隊打印出了小至 0.3 毫米的特征;并在甲基丙烯酸明膠水凝膠中打印出了表面異常光滑的軟結構。該過程能夠構建包裹其他預先存在的固體物體的組件,實現多材料制造。研究團隊還開發了描述速度和空間分辨率能力的模型,并展示了各種厘米級物體的打印時間在 30 到 120 秒之間。

在此研究中,CAL 技術通過光聚合作用實現了任意幾何形狀的體積合成。與傳統的基于層的打印方法相比,CAL 方法具有多個優勢。該方法可以規避支撐結構,因為它能夠在高粘度流體甚至固體中進行打印,還能圍繞預先存在的固體組件打印 3D 結構。CAL 可擴展到更大的打印體積,并且在更廣泛的條件下,比逐層打印方法快幾個數量級。

全文鏈接:

https://doi.org/10.1126/science.aau7114

二、《Science》:微尺度計算軸向光刻實現石英玻璃的體積增材制造

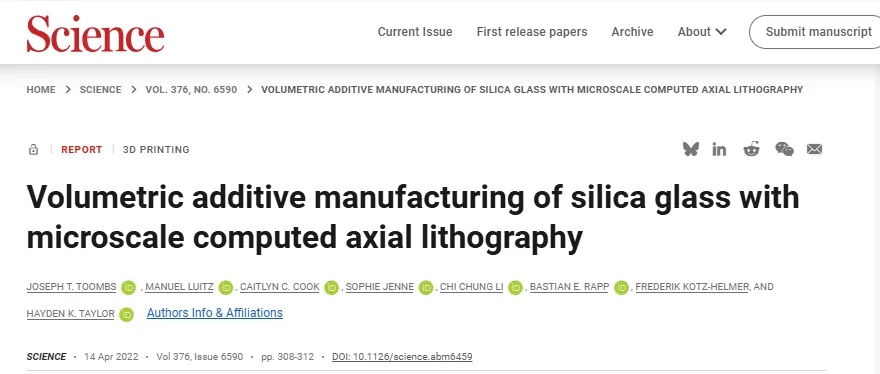

來自美國加利福尼亞大學伯克利分校的 Joseph T. Toombs、Hayden K. Taylor 教授團隊提出了一種用于制造二氧化硅玻璃的微尺度計算軸向光刻(micro-CAL)技術。通過斷層掃描聚合光固化二氧化硅納米復合材料,隨后進行燒結,成功制造出多種復雜微觀結構,包括內徑 150 微米的三維微流體裝置、表面粗糙度 6 納米的自由形式微光學元件等。相關研究成果以題為“Volumetric additive manufacturing of silica glass with microscale computed axial lithography”發表在《Science》上。

micro-CAL 技術憑借光聚合作用,實現了石英玻璃復雜微觀結構的體積合成。相較于傳統加工方法和部分增材制造技術,micro-CAL 優勢顯著。打印時,前驅體材料和制造對象間無相對運動,便于使用高粘度和觸變性納米復合材料前驅體;其無層的特性有助于打造光滑表面和復雜幾何形狀;并且,打印過程中制造對象被前驅體材料包圍,無需犧牲性固體支撐結構。這些特性使 micro-CAL 在微光學元件和微流體等應用領域極具價值。

全文鏈接:

https://doi.org/10.1126/science.abm6459

三、《Nature》:Xolography—— 雙色光固化快速3D打印

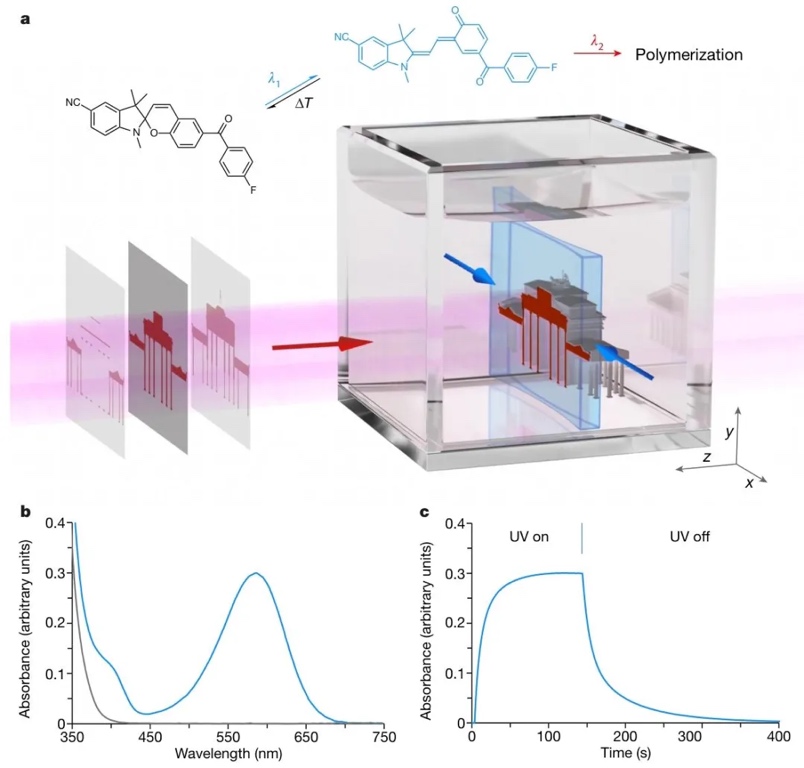

來自德國勃蘭登堡應用科學大學的Martin Regehly教授和德國柏林洪堡大學的Stefan Hecht教授團隊基于雙色光聚合技術(DCP)提出了一種新型增材制造技術,稱為“X交叉法(Xolography)”3D打印技術,利用可光開關的光引發劑,通過不同波長的交叉光束線性激發,實現了在限定單體體積內的局部聚合。相關工作以“Xolography for linear volumetric 3D printing”為題發表在《Nature》上。

Xolography 技術采用雙色光激發方式。一束特定波長的光片將光引發劑分子從初始的休眠狀態激發到具有有限壽命的潛伏狀態;另一束正交方向的不同波長的光,將三維模型的截面圖像聚焦到光片平面,只有處于潛伏狀態的引發劑分子吸收該光并引發當前層的聚合反應。隨著樹脂體積在固定光學裝置中同步移動并投影一系列圖像,就能持續制造出所需物體。該技術使用的雙色光引發劑(DCPI)是將苯甲酮 II 型光引發劑集成到螺吡喃光開關中,具備高效的光切換和光引發性能,以及良好的光譜和熱特性 。研究團隊還開發了相應的打印機系統,通過優化光片生成、補償光衰減以及精確控制投影和移動參數,實現了快速、高分辨率的打印。

全文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41586-020-3029-7

四、《Nature Reviews Materials》:體積3D打印在醫療、材料和機器人領域的應用

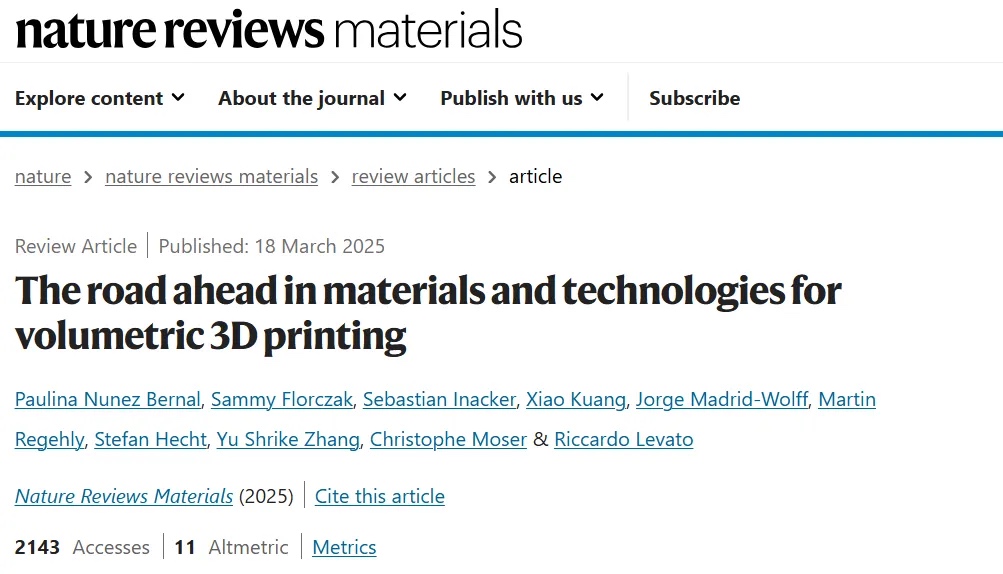

來自荷蘭烏得勒支大學Riccardo Levato教授團隊聚焦于體積3D打印技術,這是一種新型制造范式,能實現無層制造,速度快、分辨率高且設計自由度大。研究人員整合物理方法、工藝工程和材料化學等多學科知識,對體積打印技術進行了全面探索。研究涵蓋關鍵的體積打印技術,分析其優勢與挑戰;詳細闡述適配材料的設計標準;探討該技術在光學系統、軟機器人、生物打印等領域的應用前景。相關工作以“The road ahead in materials and technologies for volumetric 3D printing”為題發表在《Nature Reviews Materials》上。

多光束疊加和斷層掃描體積打印技術中,斷層掃描體積打印借鑒了 3D 醫學成像中的計算斷層掃描原理,可在數十秒內制造出幾乎不受限制的厘米級幾何形狀,但在重建算法、光散射和光衰減等方面仍有待改進 。光片基打印技術,如 xolography,利用雙色光實現了較高的劑量對比度,能在幾分鐘內制造出特征尺寸達幾微米的物體;類似的光片 3D 微打印技術則適用于對精度要求較高的應用場景,但在打印速度和通用引發劑使用方面存在挑戰。聲場基體積打印技術利用聲波實現材料的選擇性固化,在材料兼容性和穿透深度方面具有獨特優勢,但目前在分辨率、波前調制等方面還需進一步發展。同時,研究團隊指出,體積打印的發展離不開新型材料配方的開發。引發劑作為關鍵要素,不同打印技術對其有不同要求,且目前存在效率和對比度等方面的問題,需要探索替代引發機制。在打印前驅體方面,多種材料體系已被應用,但各有優缺點,可通過混合不同單體 / 低聚物來綜合優勢。此外,該技術在陶瓷、玻璃和光學元件制造、軟機器人和可移動部件制造以及生物打印等領域展現出了應用潛力,但在打印精度、表面質量和細胞密度等方面還需進一步優化 。在硬件和計算方面,先進的硬件設計和算法有助于提高打印分辨率和準確性,實時監測和成像技術的發展則為打印過程的優化提供了可能。

全文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41578-025-00785-3

五、《Science Advances》:一步法體積增材制造復雜聚合物結構—— 使用全息光場圖案化技術

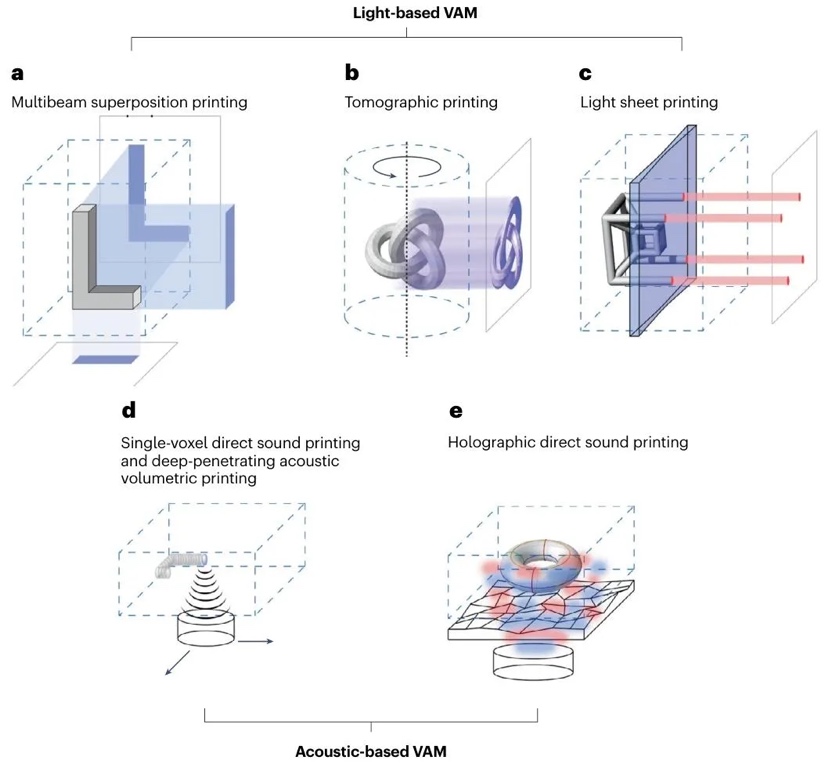

來自勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的Maxim Shusteff、Christopher M. Spadaccini 教授團隊與麻省理工學院的Nicholas X. Fang 教授團隊合作提出了一種全新的體相加制造范式,通過多光束投影到光敏樹脂中產生圖案化光場的疊加,實現一次操作成型復雜的非周期性三維幾何形狀的光聚合物結構,成功克服了傳統增材制造技術速度慢和幾何約束的問題。相關研究成果以題為“One-step volumetric additive manufacturing of complex polymer structures”發表在《Science Advances》上。

增材制造方法中基于層的制造方式存在兩個局限性:速度慢和幾何形狀受限(包括表面質量差)。本研究克服了這些限制,引入了一種新的體積增材制造范式,能在數秒內制造出具有復雜非周期性三維幾何形狀的光聚合物結構。研究團隊通過光場的全息圖案化實現了該方法,展示了多種結構的制造過程,并研究了這種制造方法所需的光圖案和光敏樹脂的特性。結果表明,含有約 0.1% 光引發劑的低吸收樹脂,在適度功率(約 10 至 100 毫瓦)照射下,可在約 1 至 10 秒內成功構建完整結構。

該制造范式通過多光束投影到光敏樹脂中形成的圖案化光場疊加,實現了復雜非周期性三維體積的一次性成型,且無需基板或支撐結構。這一過程借助多光束的疊加,彌補了單光束光學系統軸向分辨率的不足。研究團隊展示了復雜的毫米級非周期性結構的制造,并對關鍵工藝參數進行了初步研究。通過優化,該方法有望實現光學系統衍射極限的特征制造。

全文鏈接:

https://doi.org/10.1126/sciadv.aao5496

六、《Nature Communications》:類斷層掃描3D打印新突破——實現厘米級部件 80μm 高精度打印

來自瑞士洛桑聯邦理工學院Damien Loterie、Christophe Moser、Paul Delrot團隊在計算軸向光刻方法的基礎上,提出了“高分辨率的層析制造法”,極大地提高打印速度和尺寸范圍。該團隊發現低強度照明系統有助于實現高分辨率特征打印。相關工作以“High-resolution tomographic volumetric additive manufacturing”為題發表在《Nature Communications》

上。

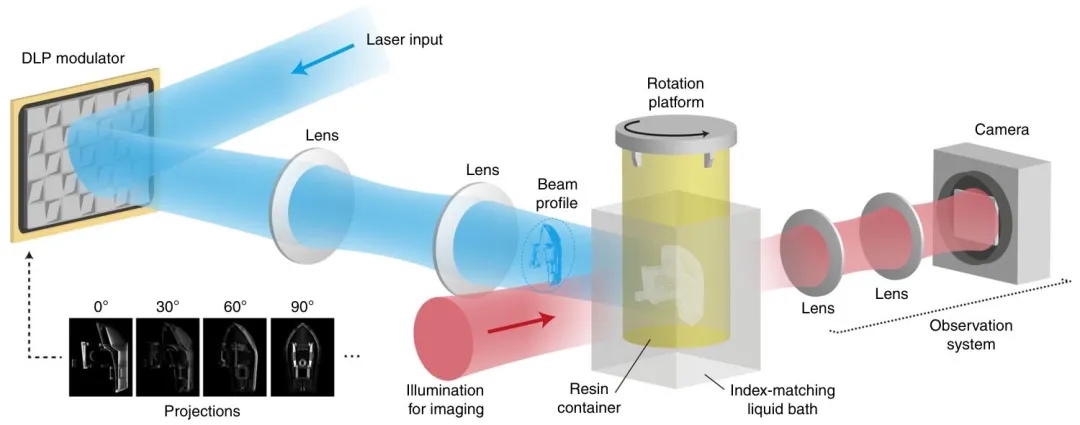

斷層掃描增材制造技術基于對光敏樹脂整體體積的同時照射。通過控制樹脂的吸收長度,使照明光能夠深入構建體積。在打印過程中,裝有樹脂的圓柱形容器旋轉,側面受到計算生成的光圖案照射,這些光圖案由數字光處理(DLP)調制器產生,并與樹脂容器的旋轉運動同步顯示 。光圖案代表從不同旋轉角度看到的待制造物體的投影,通過類似 X 射線計算機斷層掃描的 Radon 變換計算得出。經過各個角度的光圖案照射后,樹脂內形成三維累積光劑量分布,當局部光劑量達到樹脂的凝膠化閾值時,所需物體便固化成型。研究團隊通過選擇高粘度樹脂減少了物體沉降和反應物種擴散對打印分辨率的影響;利用低強度照明系統,提高了打印分辨率;還集成了反饋系統,根據相機記錄的圖像信息調整光劑量,進一步提升了打印部件與數字模型的契合度。

全文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41467-020-14630-4

七、《Nature Communications》:天然絲蛋白墨水助力體積增材制造飛躍

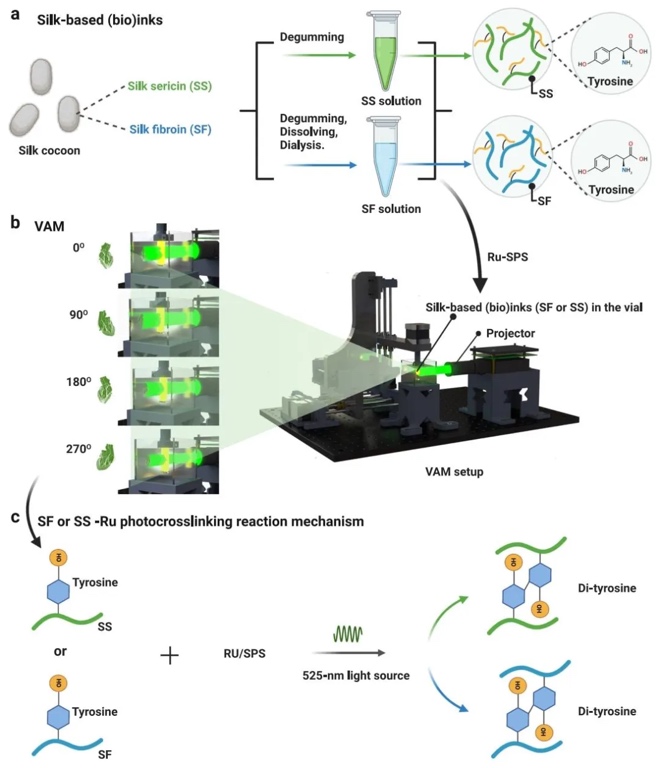

來自哈佛醫學院的Yu Shrike Zhang教授團隊采用天然、未改性的純絲蛋白(SS)和絲素蛋白(SF)制備生物墨水,用于體積增材制造(VAM)技術中。利用絲膠(SS)和絲素(SF)實現快速生物打印,并展現出多種優異性能及潛在應用。 相關工作以“Volumetric additive manufacturing of pristine silk-based (bio)inks”為題發表在《Nature Communications》上。

研究人員利用 VAM 技術對天然、未改性的純 SS 和 SF(生物)墨水進行打印。在打印過程中,裝有(生物)墨水的透明容器旋轉,同時受到由投影儀模塊發射的計算光圖案照射,這些光圖案與容器旋轉同步顯示,通過 Radon 變換計算得出,最終使墨水發生光交聯固化形成所需物體 。研究團隊對不同濃度的 SS 和 SF(生物)墨水以及各種光引發劑比例進行了打印性能優化評估,發現低濃度(2.5%)的 SS 和 SF 墨水即可實現快速(生物)打印,并能在數十到數百秒內構建出復雜的體積結構。此外,研究團隊還對打印結構體的收縮膨脹性能、機械性能、細胞相容性等進行了全面表征,并展示了其在生物醫學領域的概念驗證應用,如細胞培養、組織工程和骨植入等方面的潛在用途。

全文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41467-023-35807-7

八、《Nature Communications》:全息相位編碼重塑體積打印技術

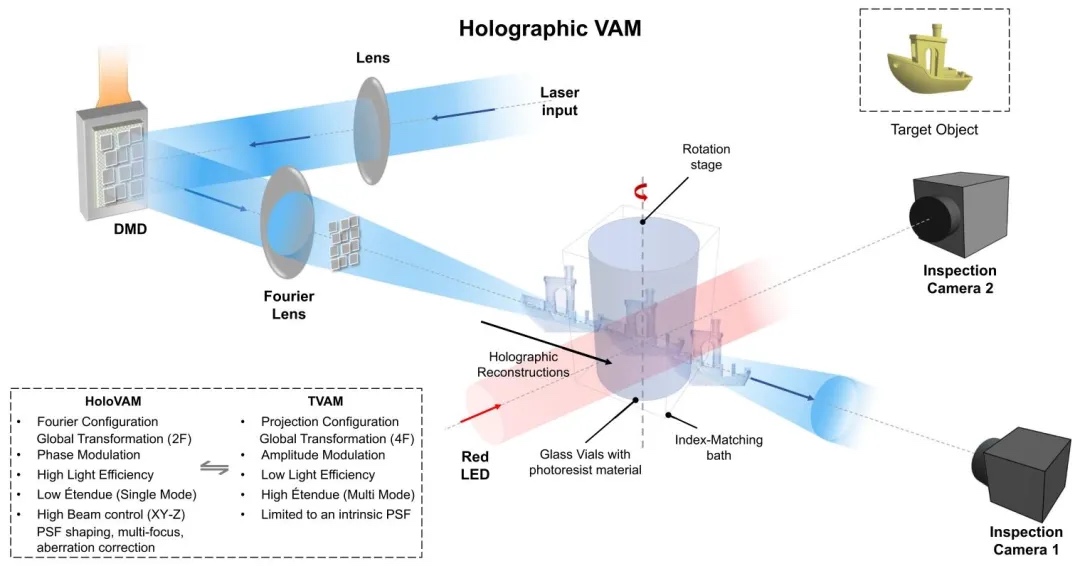

洛桑聯邦理工學院Christophe Moser教授團隊提出了一種基于全息相位調制的新型體積式立體光刻(VAM)技術,稱為HoloVAM。該技術通過相位編碼提高了光效率,相比振幅編碼提升至少 20 倍,還能對光束進行 3D 數字控制。團隊利用平鋪全息圖和點擴散函數整形等方法減少了散斑噪聲,并使用低發散光束近似拉東變換的光線光學假設,實現了在多種材料中快速打印高精度的 3D 物體。相關工作以 “Holographic tomographic volumetric additive manufacturing” 為題發表在《Nature Communications》上。

與傳統 TVAM 中使用的振幅調制不同,相位編碼具有諸多優勢。一方面,相位編碼能提高光效率,使顯示器的所有像素都能為投射的強度圖案做出貢獻,而傳統振幅編碼中大部分入射光會損失;另一方面,相位編碼可對全息圖中的點擴散函數(PSF)進行修改,實現對光束的 3D 數字控制 。研究團隊使用基于數字微鏡器件(DMD)的投影系統,通過 HoloTile 方法實現了近無散斑的投影,并展示了計算全息圖的流程。通過實驗,團隊在丙烯酸酯基樹脂和細胞負載水凝膠中成功打印出毫米級物體,驗證了該技術在提高打印效率、分辨率以及在散射材料中打印的可行性。

全文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-56852-4

(責任編輯:admin)

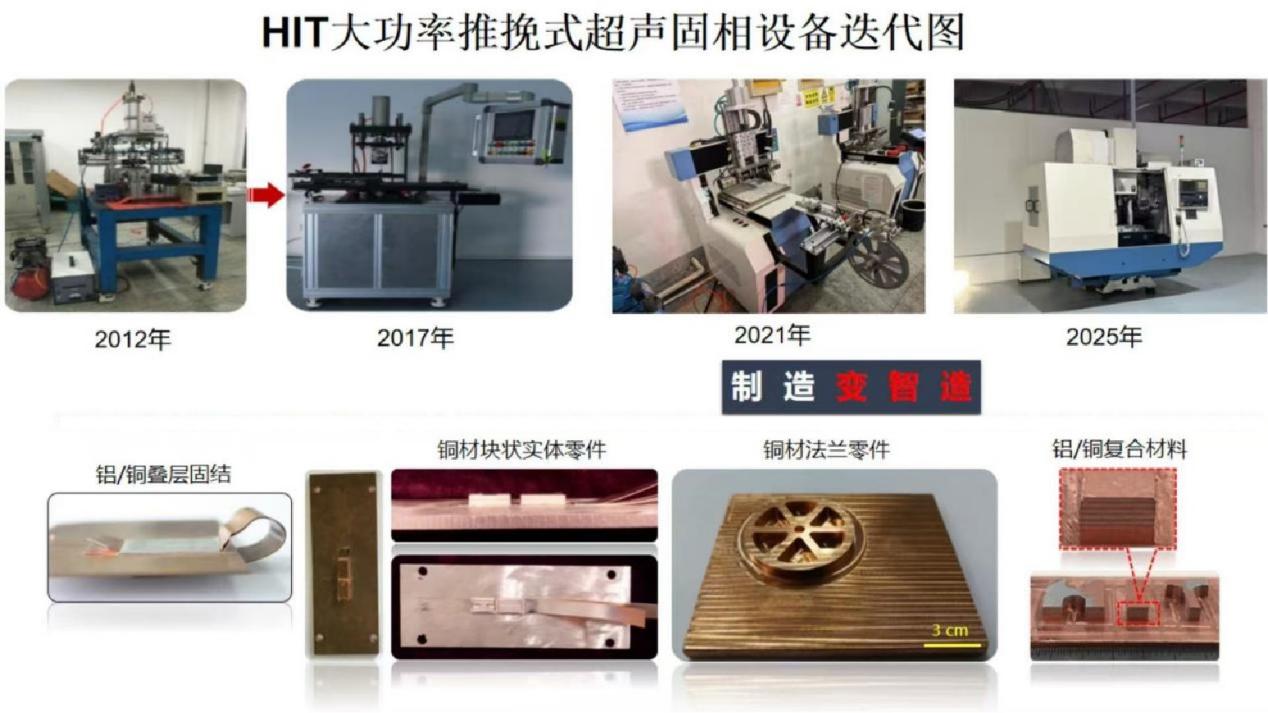

新突破!哈工大成功研制首

新突破!哈工大成功研制首 Phasio與AMIS合作,推動3D

Phasio與AMIS合作,推動3D Axtra3D:高速SLA 3D打印

Axtra3D:高速SLA 3D打印 從實驗室到生產線:Matrix

從實驗室到生產線:Matrix 新加坡國立大學開發出AI增

新加坡國立大學開發出AI增 《Small Science

《Small Science 南洋理工-劍橋大

南洋理工-劍橋大 清華大學:抗拉強

清華大學:抗拉強 《Science》:一

《Science》:一 國產大尺寸陶瓷3D

國產大尺寸陶瓷3D 南京工業大學:基

南京工業大學:基