RMIT 3D打印新型超硬能量吸收晶格結構,適用于建筑、醫療和安全領域

時間:2025-03-15 10:36 來源:南極熊 作者:admin 閱讀:次

2025年3月14日,來自皇家墨爾本理工大學的研究人員開發出了一種仿生晶格結構 (BLS),剛度比現有的膨脹材料高 13 倍,能量吸收率高 10%。晶格結構受到深海六足海綿Euplectella aspergillum (俗稱維納斯花籃)的啟發,在 60% 更大的應變范圍內保留了膨脹特性,可應用于建筑、防護裝備和醫療植入物。

△Euplectella aspergillum的骨骼系統,

相關研究以題為“Auxetic behavior and energyabsorption characteristics of a lattice structure inspired by deep-sea sponge”的論文發表在《復合結構》期刊上。

與傳統材料在拉伸時變薄、在壓縮時膨脹不同,膨脹材料的行為則相反。這種特性此前已應用于醫療支架等領域,在這些領域,控制膨脹至關重要。然而,現有的膨脹材料通常剛度較低,能量吸收有限,限制了更廣泛的應用。然而,傳統的膨脹設計,如凹入式蜂窩結構,歷來存在剛度低、能量吸收有限的問題,限制了它們的實際應用。據這項研究的主要作者馬嘉明博士介紹,他們通過開發一種雙晶格結構來解決這一限制,這種結構可以優化負載分布和抗變形能力。

△Mike Xie 教授和 Jiaming Ma 博士手持團隊的雙晶格設計的 3D 打印模型。照片來自皇家墨爾本理工大學。

增強剛度和能量吸收

為了測試結構性能,研究人員使用 3D 打印熱塑性聚氨酯 (TPU) 制作了原型。選擇TPU材料是因為它的靈活性,使團隊能夠研究結構在壓縮載荷下的膨脹行為。準靜態壓縮測試證實,仿生晶格在結構破壞之前能夠承受更高的峰值應力,同時比傳統設計在更寬的應變范圍內保持其膨脹行為。

有限元分析 (FEA) 模擬進一步表明,雙晶格結構可增強剛度和能量吸收。剛度增加 13 倍,能量吸收提高 10%,這表明這些增強是結構設計本身而不是其所用材料的結果。該研究還檢查了晶格幾何變化如何影響性能,結果表明增加非對角梁的厚度可提高剛度,而擴大對角梁之間的間距可提高能量吸收。

合著者 Ngoc San Ha 博士強調了這種結構設計在抗震建筑中的潛在應用,其高剛度和能量吸收可以減少對鋼材和混凝土的需求,同時保持結構完整性。除了建筑用途之外,晶格結構還可以用于輕型裝甲、防彈背心和抗沖擊醫療植入物等能量吸收至關重要的領域。

雖然最初的原型是使用 TPU 制造的,但下一階段的研究將側重于使用鋼基版本擴大生產。研究團隊還在探索機器學習算法,以進一步優化不同應用的結構,包括具有可調機械性能的可編程材料。研究團隊表示,通過進一步改進,膨脹晶格結構可以為建筑、安全和醫療行業提供更高效、更靈活的解決方案。

△雙晶格結構(左)的性能優于標準凹入式蜂窩設計(右)。照片來自皇家墨爾本理工大學。

RMIT 主導的材料研究

這項研究與RMIT在材料科學和3D打印領域的更廣泛努力相一致,旨在推動各個行業更強大、更輕、更高效的結構。去年,這所澳大利亞大學開發了一種3D 打印鈦超材料,其強度比航空航天應用中使用的密度相同的最強鎂合金高出 50%。空心支柱晶格 (HLS) 結構由 Ti-6Al-4V 鈦合金制成,采用多拓撲設計來均勻分布負載應力,減少弱點并增強機械強度。

超結構采用粉末床熔合 (PBF) 增材制造技術制造,克服了之前在可制造性和應力集中方面的挑戰。壓縮測試證實了該材料的耐用性有所提高,使其適用于醫療植入物、飛機和火箭部件。由于具有生物相容性、耐腐蝕性和高達 350°C 的耐熱性,它有望用于高性能應用,甚至有可能適應更高的溫度。

此外,RMIT 的研究人員通過模仿龍蝦的螺旋殼圖案優化了 3D 打印混凝土結構,提高了耐久性和負載分布。通過使用基于擠壓的混凝土 3D 打印機調整打印圖案,他們實現了更大的各向同性,減少了傳統層堆疊混凝土中常見的弱界面粘結。

進一步使用 6 毫米鋼纖維(0.75%)進行加固,增強了結構完整性,最大限度地減少了缺陷,并加速了硬化,從而可以建造更高、更復雜的結構。該團隊計劃在澳大利亞政府創新連接基金的資助下,將其研究擴展到 3D 打印房屋、再生材料和隔音墻。

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

華南理工:熱處理促進再結

華南理工:熱處理促進再結 研究人員利用FIM 3D打印技

研究人員利用FIM 3D打印技 新型生長打印(GP)工藝:

新型生長打印(GP)工藝: Empa研究人員制作出可模仿

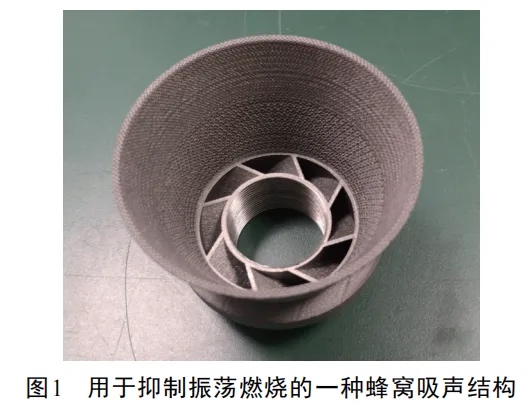

Empa研究人員制作出可模仿 增材制造技術在燃氣輪機研

增材制造技術在燃氣輪機研 《Small Science

《Small Science 南洋理工-劍橋大

南洋理工-劍橋大 清華大學:抗拉強

清華大學:抗拉強 《Science》:一

《Science》:一 國產大尺寸陶瓷3D

國產大尺寸陶瓷3D 南京工業大學:基

南京工業大學:基