中科院蘇州納米所黃潔:生物3D打印導電皮膚支架,為傷口愈合打造理想微環境

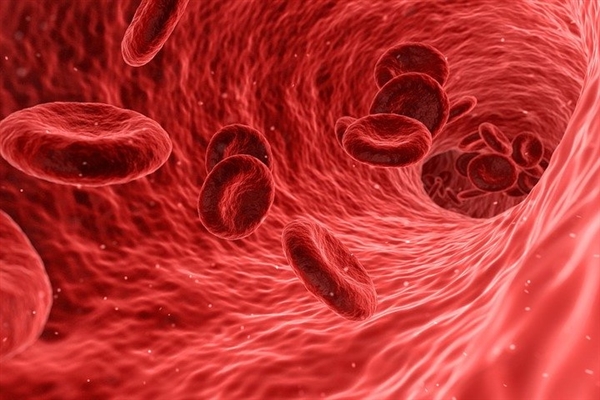

隨著人口老齡化和慢性病患病率上升,器官移植需求愈發迫切,但供體短缺成為臨床醫學面臨的巨大挑戰。組織工程作為替代方案,其中3D生物打印技術可構建模擬人體生理的組織工程支架,然而,其發展受限于缺乏合適的生物墨水。傳統導電水凝膠存在電信號傳導模式不匹配、可打印性差、細胞毒性大等問題,離子導電水凝膠雖更契合人體組織電信號特征,但也面臨低細胞毒性和高穩定性難以兼顧的困境。

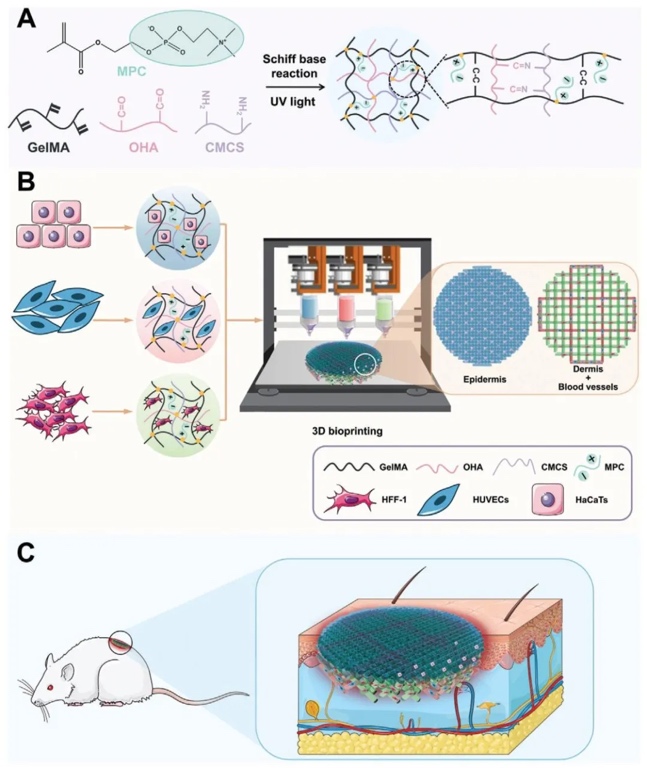

中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所的黃潔研究員團隊開發了一種新型離子導電仿生生物墨水(GHCM),并利用3D生物打印技術制備雙層導電皮膚支架用于全層皮膚缺損治療。該生物墨水由明膠甲基丙烯酸酯(GelMA)、氧化透明質酸(OHA)、羧甲基殼聚糖(CMCS)和2-甲基丙烯酰氧乙基磷酰膽堿(MPC)組成,解決了傳統導電水凝膠的諸多問題。相關工作以 “3D Bioprinting of Double‐Layer Conductive Skin for Wound Healing” 為題發表在《Advanced Healthcare Materials》上,為電活性組織的精確工程和再生醫學應用提供了新策略。

研究內容

1. GHCM生物墨水/水凝膠的制備與表征

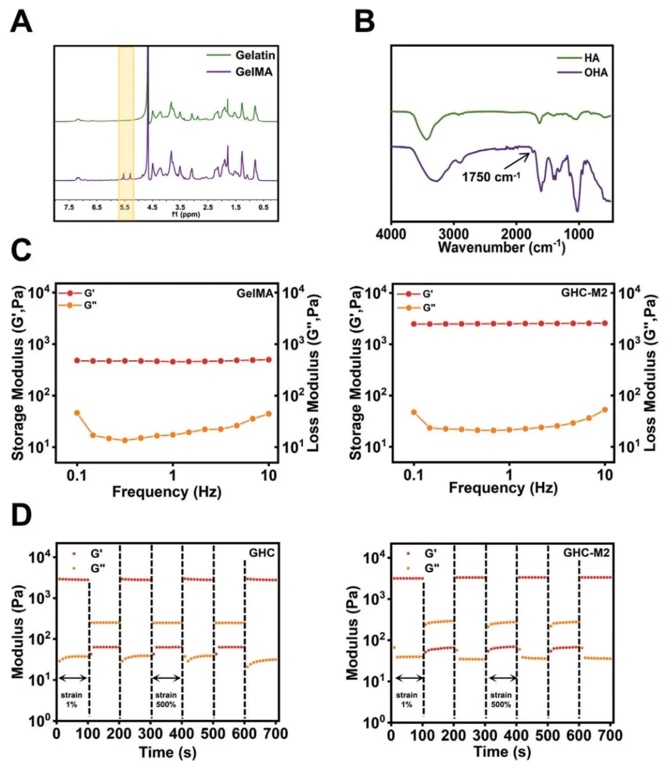

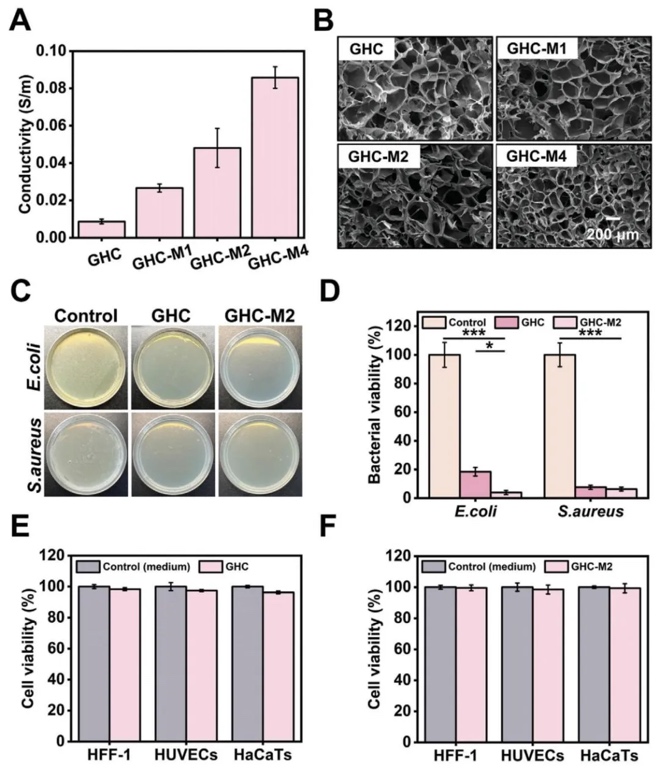

通過化學合成、光譜分析、物理性能測試等研究方法,研究了由GelMA、OHA、CMCS和MPC組成的GHCM生物墨水及水凝膠。結果表明,該生物墨水在4°C混合后發生溶膠 - 凝膠轉變,經UV光照可形成穩定水凝膠,其儲能模量在0.1 - 10Hz頻率范圍內遠大于損耗模量,完全交聯后儲能模量值約3kPa,與天然皮膚相當。同時,水凝膠具有良好的自愈合性、導電性、抗菌性和生物相容性,MPC的添加顯著提高了水凝膠的離子電導率,且GHC - M2水凝膠綜合性能最佳。

2. GHCM生物墨水的可打印性

采用流變測試、打印實驗、細胞活性檢測等研究方法,研究了GHCM生物墨水在3D打印中的性能。結果顯示,OHA和CMCS的加入提高了生物墨水的粘度,MPC的摻雜進一步增強了該性能,GHC - M2生物墨水具有顯著的剪切變稀行為和可逆觸變性,能在打印后保持支架結構穩定,打印的微絲直徑接近標準噴嘴直徑,打印性值高達0.93 ± 0.05。此外,細胞在GHC - M2生物墨水打印的支架中存活率高,增殖良好,證明打印過程和UV光照對細胞活性和增殖無明顯不利影響。

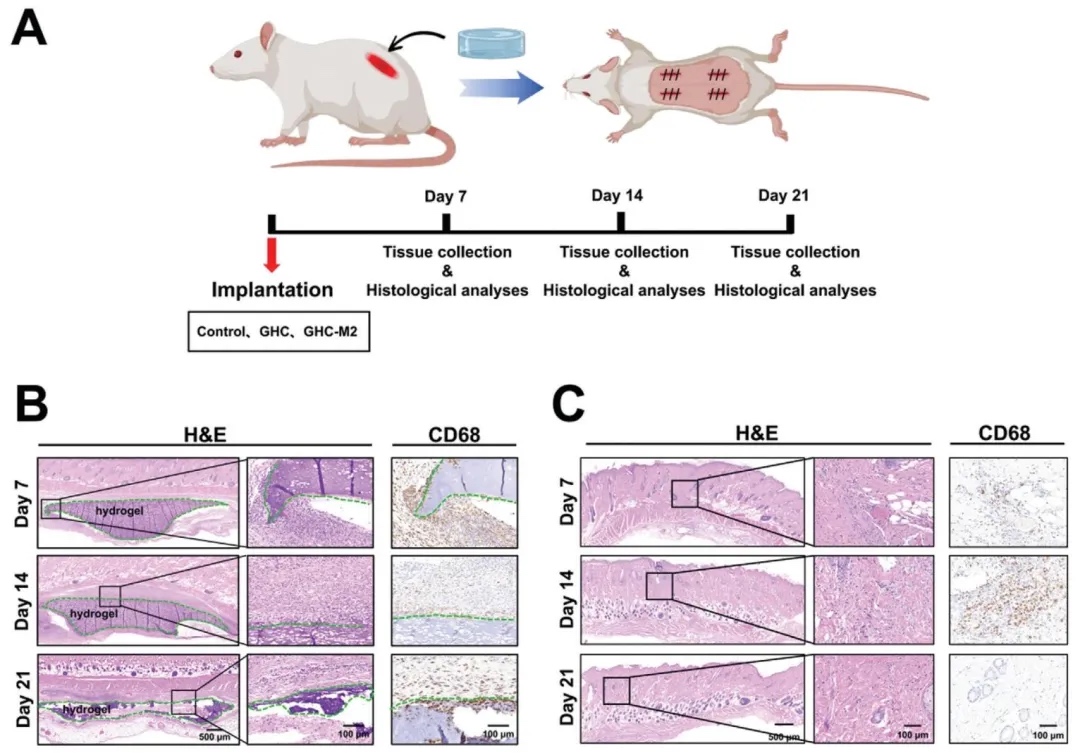

3. GHCM水凝膠的體內生物相容性和降解

通過動物實驗、組織學染色等研究方法,以Sprague - Dawley(SD)大鼠為研究對象,評估GHC - M2水凝膠的體內生物相容性和降解情況。結果表明,植入水凝膠后大鼠均存活良好,7天時水凝膠周圍免疫細胞增多,出現急性炎癥反應,但隨著時間延長炎癥逐漸減輕,21天時與對照組組織形態相似,且此時水凝膠大部分已降解,殘留少量,其降解速率與皮膚再生速率匹配,說明GHC - M2水凝膠適合體內應用。

4. 雙層導電皮膚支架的3D打印及體外功能評估

運用3D打印技術、細胞實驗、免疫熒光染色等研究方法,對3D打印的雙層導電皮膚支架進行體外功能研究。結果發現,該支架能促進表皮細胞(HaCaTs)遷移、成纖維細胞(HFF - 1)和內皮細胞(HUVECs)增殖與遷移,加速血管化和上皮化進程。例如,GHC - M2組中HaCaTs的相對傷口面積在24h后顯著減小,HFF - 1和HUVECs在21d時大量遷移至表皮,且GHC - M2組血管成熟標記物CD31表達更高,表皮結構成熟標記物CK10表達也顯著高于對照組。

5. 雙層導電皮膚支架的體內修復效果

利用動物模型實驗、組織學分析等研究方法,以SD大鼠全層皮膚缺損模型為研究對象,評估雙層導電皮膚支架的體內修復效果。結果顯示,植入雙層導電皮膚支架(GHC - M2 + cell組)的傷口愈合速度最快,21d時傷口閉合率高達98 ± 0.3%。H&E染色、Masson染色和免疫熒光染色結果表明,該組促進了肉芽組織形成、膠原沉積和血管生成,加速了再上皮化過程,有效重建了再生皮膚結構,使其更接近天然皮膚。

研究結論

本研究開發了一種創新的3D生物打印策略,通過離子導電仿生生物墨水和功能細胞構建了具有生物活性的雙層導電皮膚支架。該3D打印支架從微觀到宏觀模擬了天然組織,不僅為細胞的生長、遷移和分化提供了適宜的導電微環境,還復制了人體皮膚的多層結構和細胞空間分布。在全層皮膚傷口大鼠模型中,這種支架實現了快速高效的皮膚再生。未來,基于這種新型離子導電生物墨水和3D打印技術,有望構建出更多定制化、功能性的活器官,用于組織工程領域。

文章來源:

https://doi.org/10.1002/adhm.202404388

(責任編輯:admin)

Royal3D推出新型海事應用S

Royal3D推出新型海事應用S 格拉茨技術大學與VIT合作

格拉茨技術大學與VIT合作 Revo Foods推出由真菌制成

Revo Foods推出由真菌制成 歐盟投資3D打印眼角膜項目

歐盟投資3D打印眼角膜項目 3D打印鞋月銷售額400到600

3D打印鞋月銷售額400到600 3D打印實現外固定

3D打印實現外固定 哥倫比亞大學采用

哥倫比亞大學采用 失去1/3掌面,浙大

失去1/3掌面,浙大 3D打印軟皮墊增強

3D打印軟皮墊增強 3D打印替換患病脊

3D打印替換患病脊 功能材料新“大門

功能材料新“大門